2005年東京大学大学院工学系研究科卒業。同年アクセンチュア株式会社入社、戦略グループ通信ハイテク事業本部コンサルタントとして新事業戦略・事業戦略・マーケティング戦略の立案および業務改革支援などに携わる。起業を経て、2014年1月に弁護士ドットコム株式会社へ入社、2015年10月、同社執行役員に就任。

弁護士ドットコム株式会社について

“専門家を、もっと身近に。”という企業理念のもと、専門家の知恵に誰もが自由にアクセスできる社会を目指してサービスを展開しています。

人々と専門家をつなぐポータルサイトとして、無料法律相談や弁護士検索が無料で利用できる「弁護士ドットコム」、税務相談や税理士探しをサポートする「税理士ドットコム」、企業法務に関する実務に役立つ情報を提供する「BUSINESS LAWYERS」を展開。昨年には、法律書籍・雑誌をオンラインで閲覧できるサブスクリプションサービス「BUSINESS LAWYERS LIBRARY」をスタートするなど、リーガルテックサービスを幅広く展開しています。

さらに、2015年から提供開始している契約作業の全てがクラウド上で完結できるWeb完結型クラウド契約サービス「クラウドサイン」は、昨今、電子契約を普及するための法整備が急速に進んだ背景もあり、2021年5月に累計送信契約数が500万件を突破するなど、企業における契約締結インフラとして広く利用されています。

コンサルや起業。幅広くビジネススキルを習得

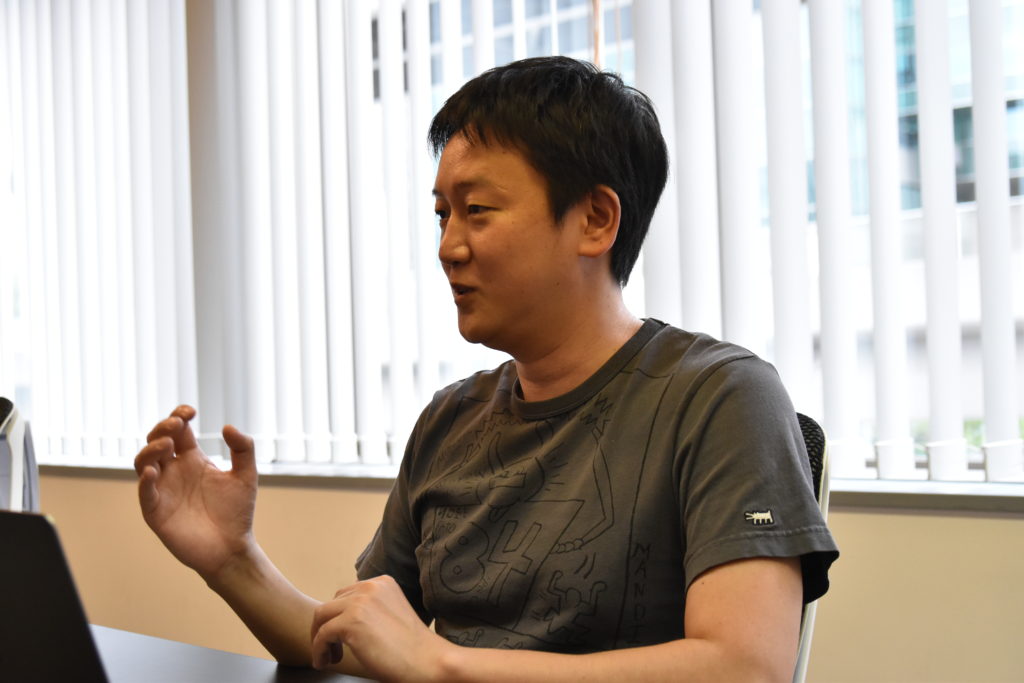

大学時代に初めてJavaに触れた時、自身で作ったモノが動いたり、目に見えることが楽しくてとても惹かれましたね。また、1999年当時は「インターネットが普及すれば国境がなくなる」と言われていた位、インターネットへの期待感が高まっていた時代。私自身もインターネットにワクワク感を抱いていました。

就職活動の時「この業界に就職したい」と絞れる程の社会経験がなかったので、正直決めかねていたんです。そんな中、コンサルティング会社であれば、色々な業界構造や会社を見る事ができますし、基本的なビジネススキルも身に付けることができるだろうなと思ったので、就職を決めました。

その後は、通信ハイテクやメディア業界を対象に、事業戦略立案から業務改革まで幅広い領域でのコンサルティングに従事していましたが、マネージャーに上がるか否かのタイミングでキャリアを考え直す転機が訪れました。マネージャーとしての道を選ぶと、今までのような色々な会社の業界に深く関わること以上に、“コンサルティングを売っていくこと”を考える役割になりますが、それであればまた新たなチャレンジをしていきたいと思い、コンサル時代の同僚と一緒に起業することにしました。

起業後は、受託開発と自社サービス開発を並行して行い、食べていけるほどには稼げるようになりました。しかし、このままいくと将来的に中小企業にはなれますが、ベンチャー企業のようにJカーブを描くことはできないだろうなと感じたため、もっと成長を感じられるところで挑戦したいと思い転職を決意しました。

エージェントから弁護士ドットコムを紹介された当初、いまいちピンときていなかったんです。やはり、弁護士や法律はエンジニアだけでなく一般市民にとっては遠い存在なのでイメージがつきづらい。あとは内心「わかりやすいけど“ドットコム”って(笑)」とも思っていました。

しかし、面接で創業者の元榮と会い、印象が180度変わりました。真剣な眼差しで熱いビジョンを語っている姿から、この会社が実現したいことに魅力を感じ入社を決意しました。

個→チームへ。弁護士ドットコム入社後は、開発組織を1から整備

入社当初の弁護士ドットコムは、社員数が約20名。うち技術力の高いエンジニア5名程度が各々に開発するカウボーイスタイルでした(笑)。この部分が顕著になってきていた為、どの企業でもサービスや事業が成長するにつれ、「“個”ではなく“チーム”として機能する」ということが求められるように、私がエンジニアリングマネジャーとしてこの課題に取り組むことになりました。成長する会社で開発組織の体制構築という大きなミッションを担いながら、2015年10月、執行役員CTOに就任しました。

会社のシステム整備を行っている中で、特にインフラ部分では自ら手を動かすことも多かったです。全体的に、私がビジネス側との調整や優先順位付けをするなど整備をしていき、それぞれ詳しい領域を各々メンバーが担当するというような役割分担でした。

大学時代にアルバイトでプログラミングをしていたり、起業した時も独学でキャッチアップしながらサーバー周りの整理をやっていましたね。

弁護士ドットコム入社後は、行動指針の作成や、横軸の統括組織を設けたりしました。

組織作りをするうえで、コンサルティング会社時代(アクセンチュア)の考え方はとても参考になりました。短期間で思い切った組織変更を行う会社で、同社の企業サイトを先日見たのですが、私がいた頃の組織図とはまるで違いましたね(笑)。

つまり、組織というのは、事業の環境や戦略に合わせて形を変えていく必要があるということです。組織に正解はありません。理念や事業、会社のフェーズによって変わるというのが、正直なところだと思います。ベン・ホロウィッツ 著の『HARD THINGS』でも、「どんな組織化も必要悪であるから、悪が最小であるような選択肢を探す必要がある」と書いてあり、私も状況に合わせつつ最適解を最短で出していくことを大事にしています。

エンジニアは10倍増。拡大フェーズの組織とCTOの役割

まず、会社全体として、「専門家プラットフォーム事業本部」と「クラウドサイン事業本部」の2事業部がある中で基本的には、それぞれの事業部にエンジニアが所属している形です。その他、セキュリティやSREといった専門チームが事業部を横断する独立組織として存在しています。

CTOと兼務で、クラウドサイン事業本部のプロダクト部長も務めているため、クラウドサインの事業に関しては、深く入り込んでいます。

関わり方でいうと、主に私は、大きな方向性の決定や調整などを担っており、課題になっているところに対して深く関わっていくような動きをとっています。今は、マネージャーも育ってきたので、チームビルディングはマネージャーが担っており、私は採用活動においても最終面接が主な仕事です。開発業務に関しても、今はほとんど直接的には手を動かしていません。

なので、現在の私は現場で上がってきた様々な課題を踏まえて今後の動きを考えたり、ビジネス側の話を踏まえながら戦略立案する比重が増えてきていますね。

この問題を解決できている組織は、まだないのではないかと思います。私たちも正直試行錯誤しながら取り組んでいる段階ですね。

リモートになることでの1番の課題は、「視野が狭まること」だと考えています。チーム内のコミュニケーションは、定例会やオンライン会議もあったりと問題ないと思いますが、チーム外の動きや雰囲気は掴むことが難しく、結果として視野が狭くなってしまいます。

そのためリモートでは、「普段どういうことをしているか」という人柄的な理解や、顔が見えるコミュニケーションが、非常に大切になってくると思います。

例えば、クラウドサイン事業部では、「シャッフルティータイム」という取り組みの中で、組織図関係なくシャッフルして、4人くらいで30分間雑談するということを実践しています。普段、業務で会話をしないメンバーと話す機会を意図的に作っています。

また、オンボーディングでは、入社1~2週間はチームメンバーも出社して、対面で親交を深めるようにしていますね。しかし、コロナ前のように毎日顔を合わせる環境ではないので、まだまだオンボーディングには難しさが残ります。

成長が加速するクラウドサイン。目指す組織とは――

クラウドサインは、上場後に作られた新たな業態の新規事業でした。そのため、既に体制が整っている中でゼロから新しいものを作り出すには何か新しい定義が必要だよね、とバリューが作られました。

バリューの1つに、「Day0: いま、明日をつくろう!『何かの前日』の日々を楽しもう」というものがありますが、それに基づいて業務の20%の時間を使ってデザイナーやエンジニアが研究開発した内容(=メンバーの考えるクラウドサインの明日)を発表する場として「Day0 発表会」を設けています。

現在は、「こんな機能あったらいいね」という内容が多いですが、「Day0」には本来、今まさに新しい何かが始まる、という思いが込められています。

2021年5月時点で、クラウドサインのプロダクトパートナーは82社86アプリケーションと連携しています。私達は、契約を行うサービスを提供していますが、世の中で契約をしない会社は存在しないわけですから、全ての企業が対象になってきます。

それ故、多種多様な企業の要望に答えるために、専門領域で強みを持つパートナーと連携しています。全部自社で作っていたら、手が回らないですからね(笑)。

大きなところですと、エンタープライズ企業の導入が進んだことです。大手企業は、コロナ前だと、導入の検討に1年かかっていたところ、急速なリモートワークの推進により、前倒しでの受注が急増しました。そうすると当然、エンタープライズ向けに対応した機能(例えば、10万人社員や10万人の契約締結へ実現するための方法)への対応が増加しました。

それに伴い、人材も必要になってきましたので、エンジニアの採用をさらに強化しました。一気に倍近く増えたので、アサインも人ベースで行っていたものが、チームでアサインしていくというように人→チームへと変わっていきました。

セキュリティ的な観点も踏まえ内製中心の開発を行っていますが、同時にミッションへの共感は、良いプロダクト開発に繋がってきますので、その点は重要視していますね。

プロダクト開発においてよく読まれる『INSPIRED』という本に、「傭兵ではなく、伝道師のチームを作っていくべきだ」という一説があります。つまり「このコードはどういうもので、どういうユーザに対して作り、どういう価値を生み出すのか」を考えて作った方が良いプロダクトが生まれるというものです。

私たちが作っているものは、ただ動けば良いシステムではなく、人々の課題を解決するプロダクトを提供することが目的です。この当事者意識を持って取り組んでいただくことがポイントになると考えています。

エンタープライズのお客様が増えているので、導入の際の検討材料になるというのが1つ狙いです。また、色々な電子契約サービスがある中で、我々の進化をお客さんと共有することで、その価値を感じ取っていただけたらという意図もあります。

1つ目は、“専門家とのより良い関係を築くこと”です。これは、会社の理念でもありますが、今は高度分業化社会と言われるように、一人では生きていけない社会、すなわち専門家の知恵がないと生きていけない社会になりつつあります。しかし現状、社会において、専門家の知恵を有効に使えているかというとできていないと思っています。Webなど見ても、一部の専門家の極端な意見の方がシェアされがちですし、また専門家に相談に来る方も、相談するタイミングがわからずもう手遅れという状態になってから来る場合も往々にしてあります。専門家と一般の方々がよりよい関係を築ける場として、私たちのプラットフォームを育てていきたいですね。

2つ目は、より良いプロダクトを作るためには、そのための「組織作り」が大事だと思っています。今、クラウドサインのプロダクト部では、エンジニアだけでなくプロダクトマネージャーが何を作るかというところまで見ていますが、その方向性を間違えると、エンジニアがいくら頑張ったとしても価値を届けることができません。それ故に、組織内で噛み合わせをきちんと行っていく必要があります。プロダクトマネージャーという役割は、徐々に広まってきていますが、まだまだ業界的にも型はないため、正しく機能するよう組織立てていきたいと思います。

\弁護士ドットコムではエンジニア採用中!/